Crítica de la película Matar a un ruiseñor

La idílica vida de Scout, una niña de seis años, se desarrolla en una pequeña población rural de Alabama en medio de la Gran Depresión de los años treinta. Pese a la dureza de los tiempos y pese al hecho de ser huérfana de madre, Scout es una niña llena de vitalidad que pasa sus días entre el colegio y los amplios espacios abiertos que recorre en compañía de su hermano mayor. Por encima de todo, Scout admira a su padre, el noble y sosegado Atticus Finch, un abogado sin apenas clientes que trata de enseñar a sus hijos el significado de los valores del humanismo más elemental, sobre todo, el respeto al prójimo, sin importar la posición social o la raza a la que pertenezca, algo realmente insólito, casi revolucionario, en un entorno tan conservador y racista como el profundo sur americano.

Ese transcurrir tranquilo de los días es perturbado por un hecho delictivo que pone en tensión a toda la comunidad: la violación de una mujer blanca que si bien no es capaz de precisar la identidad de su agresor apunta la posibilidad de que éste haya sido un hombre de raza negra. Así, siguiendo el perverso orden lógico de las cosas, las autoridades locales no tardan mucho tiempo en dar con su sospechoso, un joven negro que ni sabe cómo defenderse ni dispone de medios para pagarse un buen abogado. Ante lo que parece un claro abuso de la ley y la negación absoluta del principio de inocencia, Atticus Finch decide encargarse de la defensa del acusado. Obviamente, su decisión, basada en un criterio de justicia universal y en el íntimo convencimiento de que un jurado compuesto únicamente por hombres y mujeres de raza blanca significa de antemano una condena a muerte –un linchamiento revestido de legalidad–, pone en alerta a las fuerzas vivas del pueblo y en especial a aquellos que siempre le han considerado un buen hombre, algo extraño en su forma de ser, pero un buen hombre al fin y al cabo; uno de los suyos incapaz, por tanto, de hacer nada que pueda cuestionar el orden establecido.

Mientras tienen lugar los procedimientos legales, Atticus Finch luchará casi en solitario contra los prejuicios, la ignorancia, el rencor y el miedo ancestral de sus convecinos. Sin embargo, esa soledad que a veces pesa sobre él no es en realidad una soledad completa, ya que ante los ojos de sus hijos, en especial ante los de la observadora y perspicaz Scout, que ejerce de narradora testigo, cada nuevo paso en la defensa del acusado le confiere un nuevo rasgo de ese héroe al que todos los niños aspiran a tener como padre.

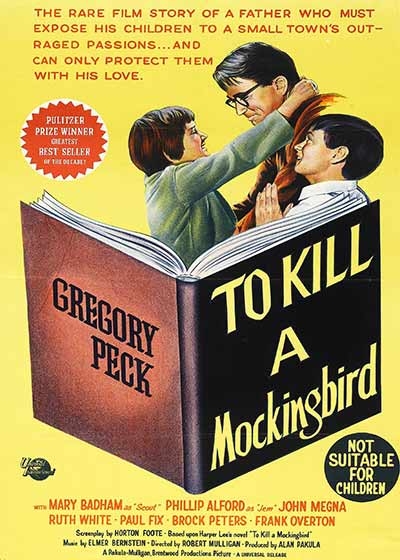

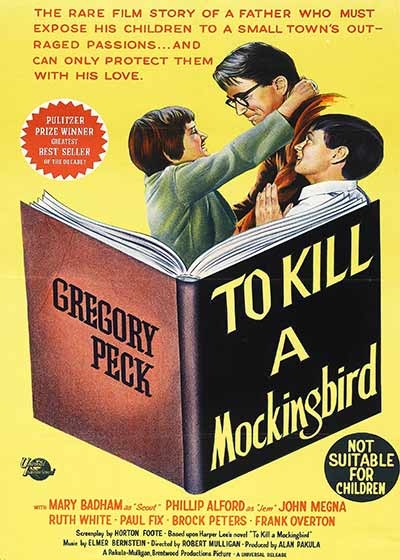

Galardonada por el Premio Pulitzer de 1961, Matar un ruiseñor es una de las obras más destacadas de la literatura norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. Escrita por Harper Lee, autora nacida en ese profundo sur que sirve de escenario a las vivencias de sus protagonistas, la novela se publicó en un momenmto en que empezaban a tomar cuerpo las distintas tendencias del movimiento por los derechos civiles que por medio de grandes sacrificios acabaría, al menos sobre el papel, con la discriminación que desde un siglo y medio atrás venía sufriendo la población de raza negra en Estados Unidos. Eso no quita, pese a la ambición de sus planteamientos, para que la novela sea un retrato de esa vida cotidiana, una representación alegórica de un entorno mucho más extenso. Eso, y el hecho de estar narrada a través de los ojos inocentes de una niña, convirtieron la novela en un éxito de crítica y ventas inmediato que no podía ser pasado por alto entre el segmento más liberal de Hollywood. Estaba claro que pese a lo problemático de su planteamiento, la historia podía despertar las simpatías del gran público urbano, sobre todo si se le ofrecía la posibilidad de identificarse con el verdadero gigante de la historia, ese apocado y benevolente Atticus Finch que sufre la derrota que supone la muerte de su esposa sin dejar que otros adviertan su dolor y que contempla con resignación el paso del tiempo, su escaso futuro profesional y, pese a todo, la riqueza espiritual, interior y exterior, de todo cuanto le rodea; tanto es así que incluso pese a ser opuesto a la forma de pensar de sus vecinos, en ningún momento muestra hacia ellos un rasgo de desprecio o de superiordad moral.

Semejante héroe, sólo comparable en términos cinematográficos a los de las películas de Frank Capra, desde Caballero sin espada al protagonista de Qué bello es vivir, estaba llamado a encarnar una brillante actualización de las virtudes americanas. No hay que olvidar que en 1961-1962 vivía su esplendor la Administración Kennedy, tal vez el más mitificado de los presidentes de Estados Unidos, y que el país parecía querer encarar su futuro dotado de una nueva perspectiva menos egoísta y agresiva que la de sus predecesores, y eso es lo que hace posible la producción de la película y lo que convierte en lógica –y muy acertada– la elección de Gregory Peck como principal protagonista.

Dirigida por Robert Mulligan, uno de los directores pertenecientes a la llamada “generación televisiva” que había hecho sus primeros trabajos narrativos en el ámbito de la pequeña pantalla para luego dar el salto al cine (Arthur Penn, Sidney Lumet, Alan Pakula, Sidney Pollack forman entre otros el grueso de ese sobresaliente núcleo de cineastas), Matar un ruiseñor es ciento por ciento lo que hoy podríamos considerar una producción independiente. Tanto su puesta en escena como su contenido moral e ideológico se sitúan a contracorriente de las normas establecidas por los grandes estudios. Amparada en la novela de Harper Lee, quien también participó en la escritura del guión, la película funciona perfectamente en todos sus niveles. Por una parte es el relato iniciático del despertar a las complejas realidades del mundo adulto por parte de una niña de seis años; por otra, mucho más importante, es una metáfora de algo que podría ocurrir cualquier día en Georgia, Kentucky, Louisiana, Arkansas o en cualquiera de los estados del sur donde el racismo y la segregación racial no sólo no eran cuestionadas, sino que formaban una parte indisociable del modelo de convivencia de sus habitantes, tanto blancos como negros. El mérito de la película reside precisamente en plantear ese conflicto, y las posibles vías para su resolución, desde el más simple y claro: la praxis del humanismo. Y es que pese a la dureza de su argumento y pese a la tenacidad de su protagonista no hay nada estridente ni ofensivo en la personalidad ni en los métodos de Atticus Finch, un personaje tal vez demasiado bueno para ser cierto, pero siempre lo suficientemente atractivo para llenar las salas y para lograr ese insólito milagro que es convertir el cine en una herramienta de la cultura y el pensamiento. No es de extrañar, por tanto, que sea una de las películas más repuestas de la historia de la televisión, ni que culminara su carrera comercial en Estados Unidos con la concesión de tres Oscar, uno de ellos por supuesto destinado a reconocer la labor de un impagable, sobrio y convincente Gregory Peck.

A. Batlen

Comenta que que ha parecido este artículo en nuestro grupo Amigos de AccionCine en Telegram o simplemente para charlar de cine entre amigos

COMENTA CON TU CUENTA DE FACEBOOK

★

{spoiler spoilerID , haga clic en mí para abrirlo , cierre la etiqueta tanto en la parte superior como en la parte inferior , ambos} texto dentro del spoiler {/spoiler}