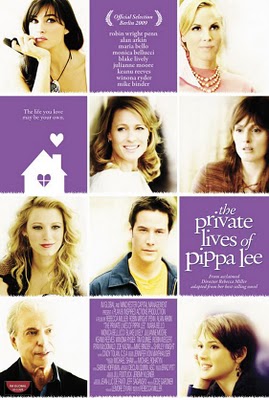

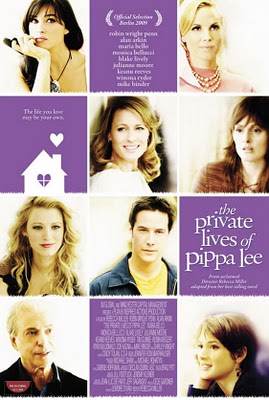

Rebecca Miller basa su cine en las premisas básicas que sin duda se derivan de su condición de hija del dramaturgo Arthur Miller: puesta en escena y dirección de actores. La vida privada de Pippa Lee recoge las buenas intenciones de la cineasta en estos dos aspectos formales, pero, tristemente, patina en otro fundamental en el que papá Arthur tendría que haber incidido más a la hora de adiestrar a su hija. Y es que en el cine, hay algo imprescindible para lograr trascender: la historia que se nos cuenta.

Cuando una película lleva en su título el nombre del protagonista, uno sabe que muy probablemente se encontrará con una personalidad llamativa, desatada o sorprendente. Han sido muchas las que se han ganado el favor de crítica y público combinando la presencia de ese personaje central con una historia mínimamente decente. Cuando conocimos a Erin Brockovich, a Annie Hall o a Amélie, por referirme sólo a cintas protagonizadas por personajes femeninos, asistimos a divertidas, emocionantes y apasionantes andanzas que lograban un empaque muy deseado cuando nos sentamos en la butaca. Teníamos a buenos personajes que vivían interesantes historias, que además eran contadas por cineastas competentes.

Pipa Lee es un estupendo personaje, un atractivo reclamo que sin embargo hubiese merecido una mejor historia. Y la importancia de este detalle se aprecia de manera abrumadora cuando comprobamos que todo lo demás funciona a la perfección. Intérpretes, fotografía, banda sonora y dirección logran convencer, y sin embargo la película termina dejando un regusto amargo de lo que pudo haber sido y no fue. Falla esa trama, esa historia que unos personajes como éstos tendrían que haber vivido para que la vida privada de esta entrañable chica llamada Pippa Lee fuese recordada como algo más que una curiosa película que se ha hecho un sitio en una de las carteleras veraniegas más flojas de los últimos tiempos.

Lo que sí logra la película es reivindicar a la que, en mi opinión, es la actriz más infravalorada en Hollywood en las últimas dos décadas. Robin Wright lleva demasiado tiempo siendo esa chica interesante y atractiva que siempre recibe buenas críticas por papeles de escasa relevancia. Resulta triste comprobar que apenas ha contado con un puñado de películas en las que era la protagonista principal, desde que nos enamoró con su interpretación en la maravillosa La Princesa Prometida. Su Pippa Lee es una nueva demostración de talento, de madurez bien llevada y de saber estar ante las cámaras, y, al mismo tiempo, le permite mandar un mensaje a todos esos productores que sólo buscan carne fresca embutida en explosivas teenagers para llevar a la muchachada a las salas. Denle a Robin Wright un buen personaje y ella lo hará suyo, como hizo en su día con cosas tan breves como los roles que asumió en Mensaje en una Botella o Forrest Gump.

Alternando la narración de la juventud de Pippa Lee (mediante interesantes flashbacks) con la de su vida como sumisa mujer de un escritor mucho mayor que ella, Rebecca Miller demuestra conocer el oficio sin que el espectador pierda completamente el interés por la historia que se nos cuenta. Las escenas de la jovenzuela Pippa nos remiten al excelente debut de Sofia Coppola, Las Vírgenes Suicidas, al tiempo que nos permiten disfrutar de otra demostración de la enorme Julianne Moore. La atractiva fotografía realza aquella ingenuidad de los 60, una época que marcará el carácter de una chica superada por sus peculiares circunstancias familiares. Ya madura, Pippa Lee nos muestra su vida como dócil mujer de Herb, un anciano escritor al que da vida otro tipo que no necesita reivindicación alguna, un Alan Arkin al que ahora, tras trabajos como éste, todo el mundo parece haber descubierto. Dos iconos de los 90, Keanu Reeves y Winona Ryder, tratan de hacerse un hueco como secundarios entre sus magníficos compañeros protagonistas.

Estamos ante una película irregular, que quiere enamorarnos sin lograrlo en ningún momento. Tiene humor, amor, pasión y drama, pero peca de merengue tan dulzón como empalagoso, y de una sensiblería que le impide alcanzar cotas más altas. La voz en off de la protagonista trata de hacernos suyos, de convencernos de que su historia merece la pena, cuando en realidad, lo único destacable es ella.

Con Pippa Lee reímos y lloramos, pero no termina de atraparnos. Su historia es previsible y lo que es peor, poco creíble en determinados momentos. Es una de esas películas que lo cede todo a su protagonista, como si de una arrebatadora personalidad se tratase. Pero Robin Wright es, simplemente, una actriz estupenda, alejada de divismos, glamour de hojalata y excentricidades varias. Es una mujer que interpreta a otras mujeres y logra que nosotros, los espectadores, nos lo creamos. Parece fácil, pero si lo fuera, habría muchas como ella, y, lamentablemente, no tendrían la posibilidad de protagonizar muchas películas.